Brennpunkt: Kleinkindbranche unter Druck

Sinkende Geburtenzahlen treffen nicht nur Bildung und Sozialversicherungen – sie zeigen längst Wirkung in der Wirtschaft. Besonders betroffen: die Baby- und Kleinkindbranche. Hersteller, Händler und Dienstleister kämpfen mit rückläufigen Umsätzen und einem strukturellen Wandel.

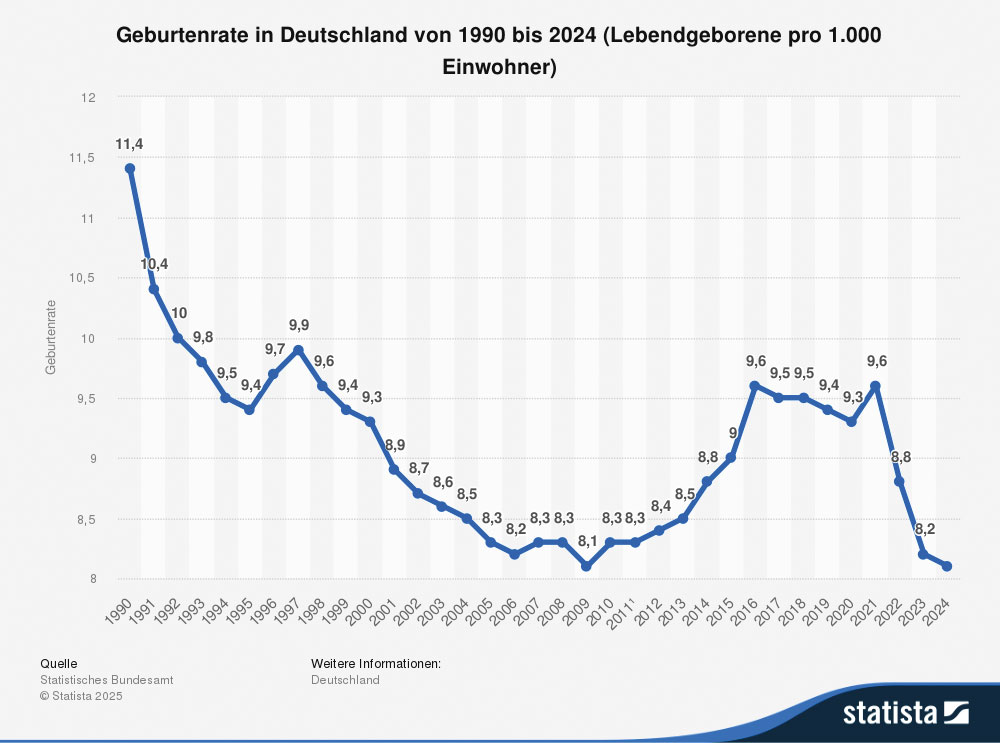

Die anhaltend niedrige Geburtenrate in Deutschland stellt die Baby- und Kleinkindbranche vor tiefgreifende Herausforderungen. Während früher stabile oder wachsende Geburtenjahrgänge für kontinuierliche Nachfrage sorgten, führen demografische Veränderungen heute zu spürbaren Umsatzrückgängen in vielen Segmenten von Erstausstattung über Pflegeprodukte bis hin zu Dienstleistungen rund ums junge Familienleben. Für Hersteller und Händler bedeutet das: Umdenken. Nur wer sich auf die veränderten Bedürfnisse junger Familien einstellt und innovative Ansätze verfolgt, kann im Wettbewerb bestehen. Doch welche Aspekte würden die Familiengründung erleichtern und wie familienfreundlich ist Deutschland? Trotz Elterngeld, Kita-Ausbau und steuerlicher Entlastungen empfinden viele junge Menschen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, finanzielle Sicherheit und soziale Unterstützung weiterhin als unzureichend. Diese Rahmenbedingungen beeinflussen nicht nur die Entscheidung für oder gegen Kinder, sondern auch das Konsumverhalten junger Familien.

Zudem ist es für viele Eltern nach wie vor eine große Herausforderung, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Flexible Arbeitsmodelle sind nicht flächendeckend verfügbar, und auch wenn der Ausbau der Kinderbetreuung in den letzten Jahren vorangeschritten ist, bleiben Engpässe und eingeschränkte Betreuungszeiten bestehen. Besonders problematisch: die teils hohen Kitagebühren, die je nach Bundesland stark variieren und für Familien eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen können. Hohe Mieten, Inflation und hohe Lebenshaltungskosten tun ihr Übriges.

Ein Beispiel ist Christina Ittner aus Karlsruhe. Sie ist verheiratet, Mutter von zwei Kindern und berufstätig. Sie sagt: „Ich habe jeweils ein Jahr nach der Geburt beider Kinder wieder angefangen zu arbeiten. Nach dem ersten Kind habe ich in Vollzeit gearbeitet und die Krippenbetreuung in Anspruch genommen. Die Betreuungszeiten bis 17 Uhr, haben mir damals noch ermöglicht in Vollzeit zu arbeiten. Auch nach dem zweiten Kind habe ich zunächst meine Arbeit in Vollzeit wieder aufgenommen.“ Doch durch Personalengpässe in der Kita wurden die Betreuungszeiten auf 15.45 Uhr als spätestmögliche Abholzeit herabgesetzt. „Das macht es für uns als Familie unmöglich, dass beide Elternteile in Vollzeit arbeiten können.“ Die Betreuungskosten für beide Kinder belaufen sich inklusive Mittagessen auf über 800 Euro monatlich. „Da muss man als Familie genau überlegen, ob man tatsächlich weitere Kinder bekommt oder ob man als Mutter überhaupt arbeiten geht. Denn die Arbeit sollte sich finanziell natürlich auch noch lohnen.“ Das ist nur einer der Aspekte, die es bei der Familiengründung für manche Paare zu beachten gilt. Doch diese fallen erheblich ins Gewicht. In Deutschland sind nur wenige Bundesländer vollständig beitragsfrei. Die meisten Bundesländer beteiligen sich anteilsmäßig an den Kosten oder es sind bestimmte Stundenkontingente von den Gebühren befreit. „Lediglich Baden-Württemberg ist das schwarze Schaf unter den Bundesländern“, sagt Senior Economist für Familienpolitik und Migrationsfragen Dr. Wido Geis-Thöne vom Deutschen Institut für Wirtschaft in Köln e. V. In einem Interview mit Janina Hamhaber nennt er die Gründe weshalb die Geburtenrate in Deutschland sinkt und welche Folgen dies auf die Wirtschaft hat.

Interview mit Dr. Wido Geis-Thöne, Senior Economist, Deutsches Institut für Wirtschaft in Köln

Herr Geis-Thöne, warum sinkt Ihrer Meinung nach die Geburtenrate in Deutschland?

In der Vergangenheit hat es immer wieder Phasen höherer und niedrigerer Geburtenzahlen gegeben. In Westdeutschland kamen nach dem Babyboom in den 1950er- und 1960er-Jahren in der Zeit um die Wiedervereinigung erneut besonders viele Kinder zur Welt und es liegt nahe, dass die Babyboomer zu diesem Zeitpunkt Eltern geworden sind. In den 2010er Jahren war dies wieder der Fall, wobei es sich vielfach um die Enkel der Babyboomer gehandelt haben dürfte. Solche demografischen Schwankungen können sich auch bis zu einem gewissen Grad in den Geburtenraten niederschlagen. In jedem Fall kann man das Blatt wenden und sich fragen, warum die Geburtenraten in den 2010er Jahren vergleichsweise hoch waren. Ein Faktor könnte der verbesserte familienpolitische Rahmen, insbesondere im Bereich der Betreuungsinfrastruktur sein, der allerdings heute trotz Kitakrise immer noch vorhanden Ist. Ein weiterer Punkt könnte die positive wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands sein. Hier hat sich die Lage zwar tatsächlich maßgeblich verschlechtert, jedoch gilt dies nicht unbedingt auch für die Perspektiven von Eltern am Arbeitsmarkt, da es für die Unternehmen mit dem Übergang der großen Jahrgänge der Babyboomer in den Ruhestand immer schwieriger wird ihre offenen Stellen zu besetzen. So können Mütter und Väter bei ihren Arbeitgebern auch deutlich leichter spezifische Wünsche, etwa im Hinblick auf die Gestaltung der Arbeitszeiten, durchsetzen. Auch erleichtern die seit der Corona-Pandemie relativ weit verbreitenden Möglichkeiten zum Homeoffice die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz maßgeblich. Was für junge Menschen heute allerdings tatsächlich stärker gegen Kinder sprechen könnte, ist die Unsicherheit über die Zukunft Deutschlands, insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Überfalls auf die Ukraine.

Wie sehr hängt der Rückgang mit gesellschaftlichen Veränderungen zusammen?

Richtet man den Blick in die Vergangenheit, war noch in den 1950er- und 1960er Jahren in Westdeutschland das gesellschaftliche Idealbild, dass der Ehemann das Einkommen der Familie erwirtschaftet und sich die Ehefrau um Haushalt und Kinder kümmert. So hing der Status einer Frau auch entscheidend von ihrer Mutterschaft ab. Inzwischen verfolgen junge Frauen in immer ähnlicherer Weise wie die Männer eigene berufliche Karrieren und definieren sich auch über diese, sodass die Mutterschaft für ihr Selbstbild nicht mehr so wichtig ist. Vor diesem Hintergrund tendieren viele junge Frauen (und Männer), dazu, die Familiengründung immer weiter aufzuschieben, womit die Gefahr steigt, dass, wenn sie bereit sind, der geeignete Partner fehlt oder aus medizinischen Gründen keine Schwangerschaft eintritt. Dies betrifft nicht nur die Elternchaft an sich, sondern insbesondere auch die Entscheidung für dritte und weitere Kinder.

Welche Rolle spielen finanzielle Belastungen – wie etwa Kita-Gebühren?

Heute ist der Lebensstandard der Familien in Deutschland, etwa auch mit Blick auf die Wohnungen, sehr viel höher als noch vor einigen Jahrzehnten. Wenn man über ihre finanzielle Leistungsfähigkeit spricht, muss man sich also immer fragen, von welchen Erwartungen man eigentlich ausgeht. Dennoch ist dieser Punkt bei der Entscheidung für oder gegen erste und weitere Kinder für die meisten Paare hochrelevant. Besonders kritisch wird es, wenn für sie dadurch ein Wohnungswechsel notwendig wird und sie angesichts der Engpässe am Wohnungsmarkt nur zu sehr hohen kosten eine passende Immobilie anbieten oder erwerben können. Hingegen stellen die Kita-Beiträge in den meisten Bundesländern kaum eine Belastung dar, da größere Teile der Betreuung vollständig gebührenfrei angeboten werden. Eine Ausnahme bildet hier allerdings Baden-Württemberg, wo bislang kaum Schritte unternommen wurden, um die Eltern an dieser Stelle finanziell zu entlasten.

Was müsste die Politik tun, um die Familiengründung wieder attraktiver zu machen?

Wichtig sind gute Rahmenbedingungen für Familien. Dabei ist Deutschland in vielen Bereichen, wie insbesondere auch beim Ausbau der Betreuungsinfrastruktur, bereits auf einem guten Weg. Wo allerdings definitiv noch politisches Handeln geboten erscheint, ist beim Thema Wohnraum. Dabei sind Maßnahmen notwendig, die dazu beitragen, das Wohnraumangebot für Familien insgesamt zu steigern, wie beschleunigte Genehmigungsverfahren, und keine verstärkte Administration des Wohnungsmarkts. Auch sollten junge Frauen und Männer für die Nachteile einer sehr späten Elternschaft sensibilisiert und für frühere Familiengründungen geworben werden. Dabei sollte die Politik auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und (hochschulischer) Ausbildung, Berufseinstieg und (ersten) Karriereschritten verstärkt in den Blick nehmen.

Viele Mütter arbeiten derzeit in Teilzeit. Immer häufiger werden Forderungen laut, dass auch Frauen in Vollbeschäftigung gehen. Wie ist das mit verkürzten Öffnungszeiten der Kitas (bis maximal 15.30 Uhr), hohen Kitagebühren und Personalmangel vereinbar?

Dazu ist zunächst anzumerken, dass in den letzten Jahren vor allem in Westdeutschland die Betreuungsinfrastruktur sehr stark ausgebaut und auch entsprechend Personal aufgebaut wurde. Auch wenn wir uns aktuell in einer „Kitakrise“ befinden und die Angebote teilweise eingeschränkt werden, hätten Eltern von diesen in der Vergangenheit nur träumen können. Auch arbeiten die Mütter heute bereits zumeist mit deutlich mehr Stunden als früher, obwohl sie sich nach wie vor in Teilzeit befinden. Ein dritter Punkt ist, dass mit den rückläufigen Geburtenzahlen in den nächsten Jahren auch immer weniger Kinder in die Kitas kommen und sich die „Kitakrise“ allein dadurch entspannen dürfte, da dann die verfügbaren Ressourcen auf weniger Köpfe verteilt werden müssen. Dennoch wäre es insbesondere auch im Hinblick auf die mit dem demografischen Wandel einhergehenden zunehmenden Fachkräfteengpässe wünschenswert, dass die Mütter in Deutschland noch stärker erwerbstätig werden und es sollte entsprechend in die Betreuungsinfrastruktur investiert werden, um ihnen das zu ermöglichen. Dabei sollten insbesondere auch Angebote zu Randzeiten und bei Krankheit der Kinder entwickelt werden. Zu beachten ist, dass hiermit nur ein kleinerer Teil der Frauen in Deutschland direkt erreicht wird, da das Kitaalter der Kinder nur eine vergleichsweise kurze Phase im Erwerbsleben der Mütter bildet. Allerdings werden in dieser Phase viele Weichen für das weitere Leben gestellt, insbesondere auch weil berufliche Karriereoptionen und Routinen für das Familienleben geprägt werden, sodass eine stärkere Beteiligung am Arbeitsmarkt langfristig positiv nachwirkt.